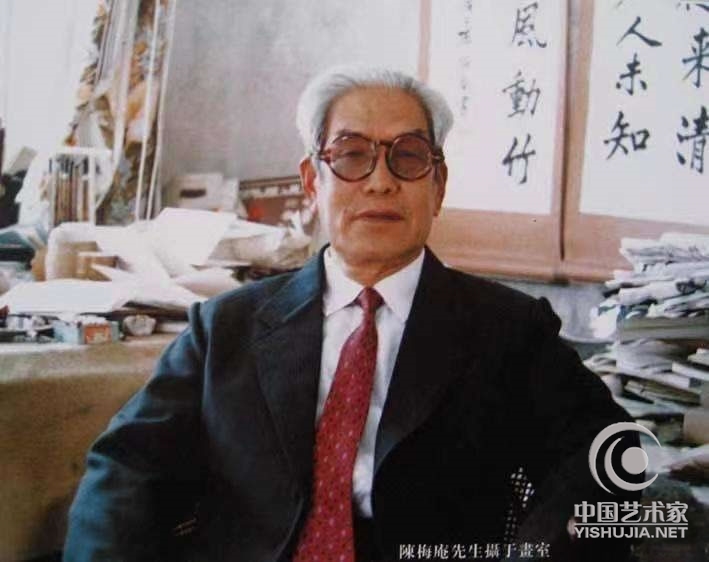

纪念著名美术家陈梅庵先生诞辰110周年

中国艺术家网天津讯(文/陈元龙)今年4月是我的父亲,著名美术家陈梅庵先生诞辰110周年。我们全家,以及父亲的学生们都用不同的方式缅怀这位新中国第一代美术教育工作者。父亲一辈子忠诚书画艺术教育事业,从上世纪30年代起,培养了诸多的学生,付出了艰辛和奉献,取得了硕果累累的成绩。至此,也引起我对父亲诸多的往事回忆和深切的怀念。

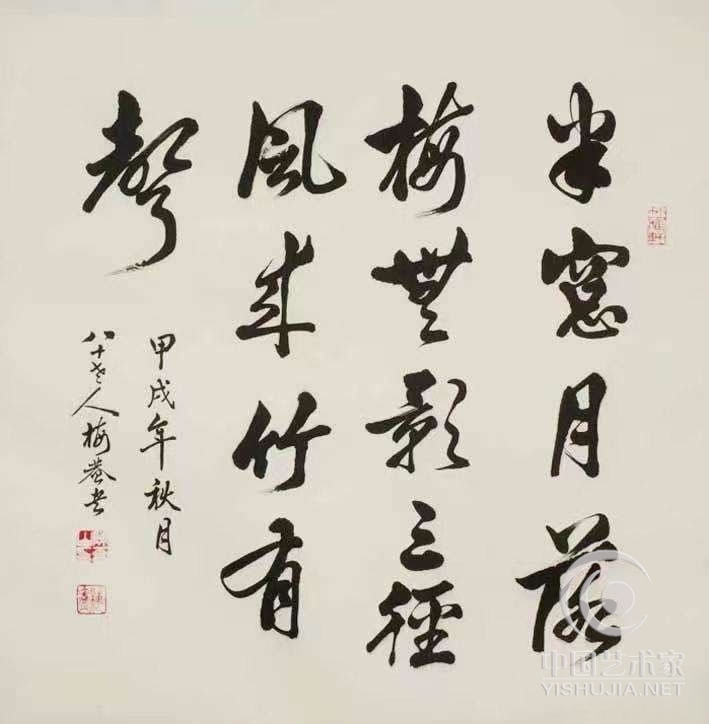

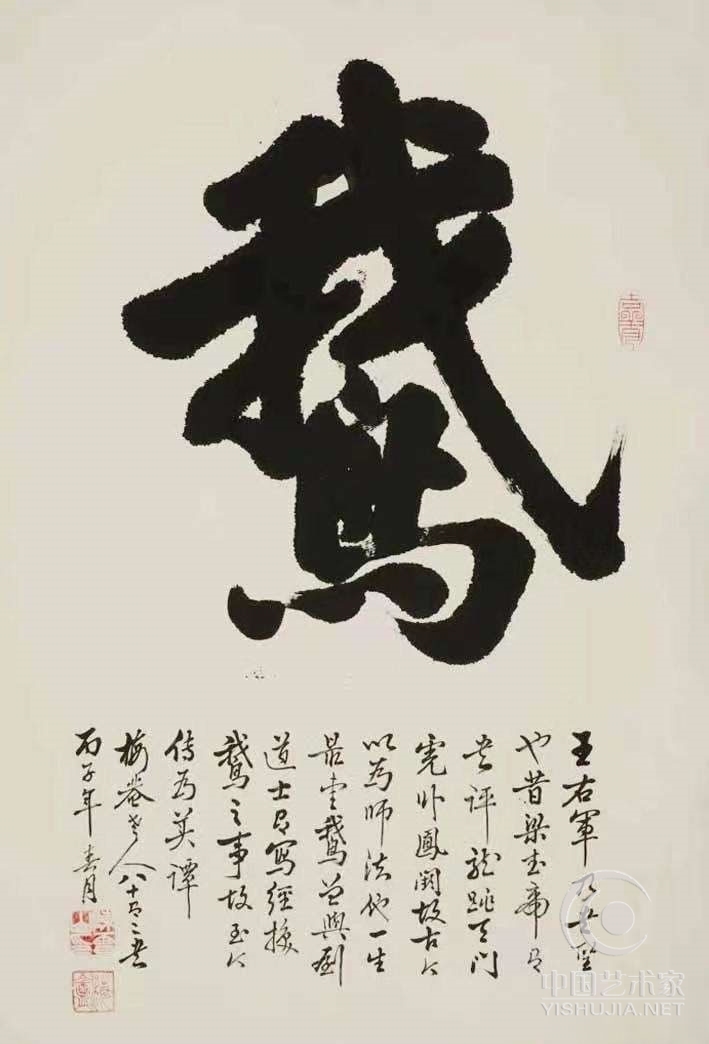

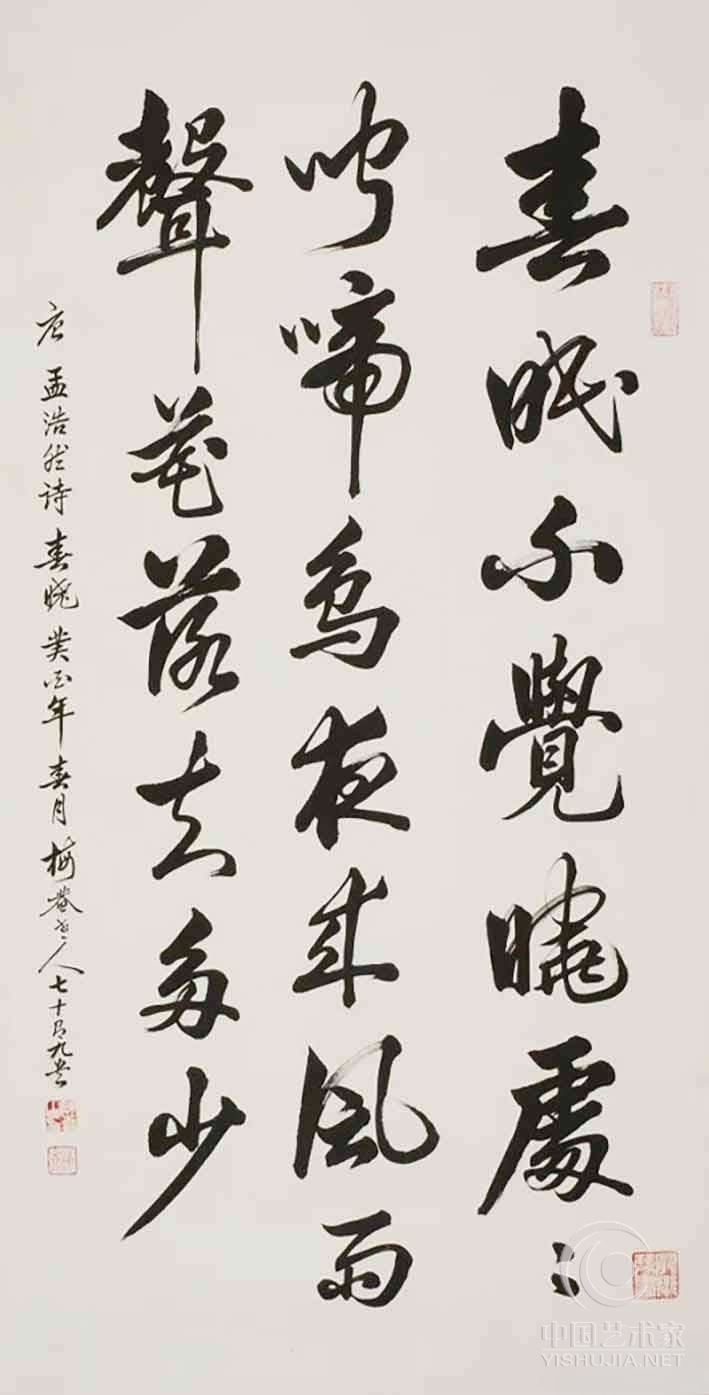

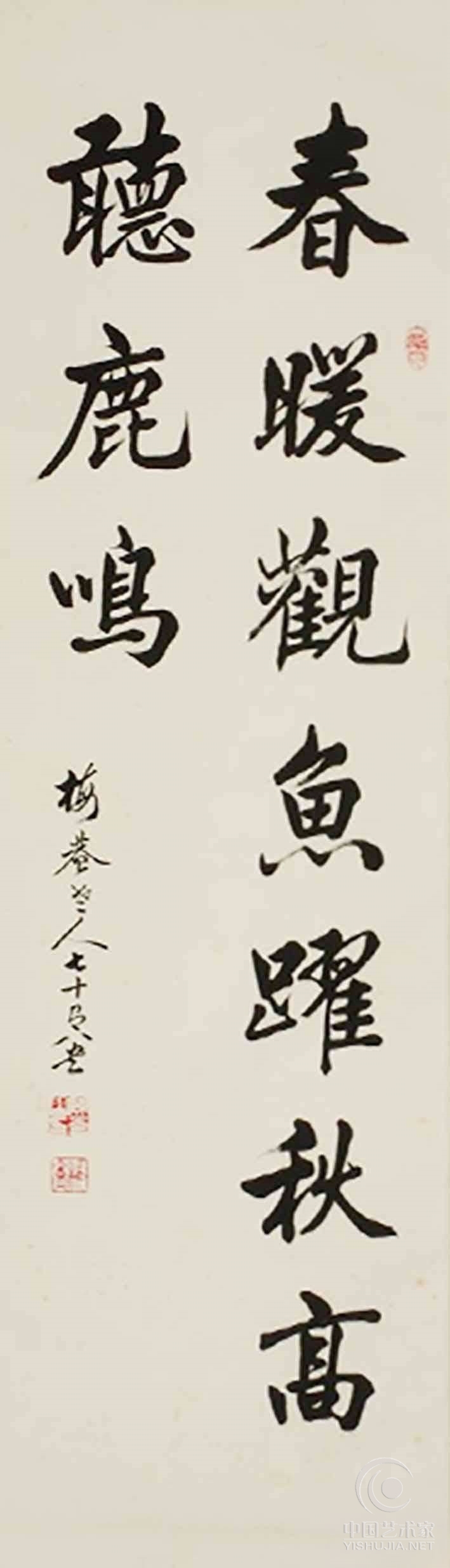

父亲陈梅庵(1915-2002),原名陈兆强,字雪山,号梅庵。祖籍山东利津,出生于津南咸水沽镇四里沽村,自幼酷爱诗文书画,少年时随孙少卿先生读私塾十四年,并拜津门书法家李学曾研习书法,后学“二王”又学“黄派”的大气奔放,集各家之长,逐渐形成自家风貌。国画学陈半丁小写意画法,后拜乘航先生为师,造诣颇深,诗书画合璧是父亲作品最大的特色。1934年父亲与伯父陈兆彬一起在家乡创办陈氏私立学校,为培养家乡的诸多农家子弟,父亲付出了巨大的艰辛。在天津城解放前夕,1948年津南解放,津南第一面五星红旗是父亲亲手在校园升起,解放区的歌声也在校园唱响。

父亲陈梅庵(1915-2002),原名陈兆强,字雪山,号梅庵。祖籍山东利津,出生于津南咸水沽镇四里沽村,自幼酷爱诗文书画,少年时随孙少卿先生读私塾十四年,并拜津门书法家李学曾研习书法,后学“二王”又学“黄派”的大气奔放,集各家之长,逐渐形成自家风貌。国画学陈半丁小写意画法,后拜乘航先生为师,造诣颇深,诗书画合璧是父亲作品最大的特色。1934年父亲与伯父陈兆彬一起在家乡创办陈氏私立学校,为培养家乡的诸多农家子弟,父亲付出了巨大的艰辛。在天津城解放前夕,1948年津南解放,津南第一面五星红旗是父亲亲手在校园升起,解放区的歌声也在校园唱响。

陈梅庵先生与次子元龙,孙女慧姝、慧婷祖孙三代研习书法(1995)

父亲生前为中国老年书画会会员,天津老年书画会顾问,天津书协会员、津南区政协委员,津南区书画会会长,离休老干部。父亲先后在四里沽小学、葛沽小学、津南师范学校等单位任教,为津南区培养了诸多的师资骨干,为津南区的教育发展打下了良好的基础。父亲青年时期便是在津沽一带小有名气的教书先生。经常与好友著名红学家周祜昌、周汝昌兄弟二人研究诗文书画。周家是咸水沽镇有名的大户人家,周汝昌先生的父亲周景颐(周五爷)特别喜欢有才学的年轻人,曾多次邀请父亲到周家做客,吟诗作画,开怀畅饮。当时父亲的作品受到周五爷的赞许和收藏。1990年,父亲筹备书画展时,远在北京的周汝昌先生赠诗“乔梓联辉书画好,柳风沽上砚云蒸”,以表达对乡兄陈梅庵父子画展的赞美和祝贺。

父亲曾是津南区老干部书画会会长,津南区政协委员,参政议政,为许多乡村学校提案解决困难。十一届三中全会以后津南画坛获得了新生,父亲通过政协渠道组织提案工作,筹备建立书画研究团队。同时也与津门书画名家交流,翰墨结缘。著名书画家王麦杆、赵晋深都曾“下放”津南插队落户,著名画家爱新觉罗·溥佐、孙克纲、严六符、夏明远、刘止庸、王明九、宁书纶、白金、张锡武、张蒲生、霍春阳、韩文来、于复千、鲁黎等先生经常到津南举行书画交流笔会活动。有一次,父亲过八十大寿,孙克纲、白金、张锡武、张洪千、张蒲生等来到咸水沽家中,挥毫泼墨,绘制一幅《松鹤图》,孙克纲先生还写了一幅寿字赠送给父亲,表示贺寿。

著名画家爱新觉罗·溥佐先生经常到津南采风,并到家中做客,还给父亲画了一幅《苍松图》,父亲回赠溥佐先生一幅书法作品。临别时,父亲还赠给溥佐先生一个白玉扳指,溥佐先生见后十分喜爱,并告诉大家,扳指是古代人射箭用的,当场边演示边讲解,令大家一饱眼福。

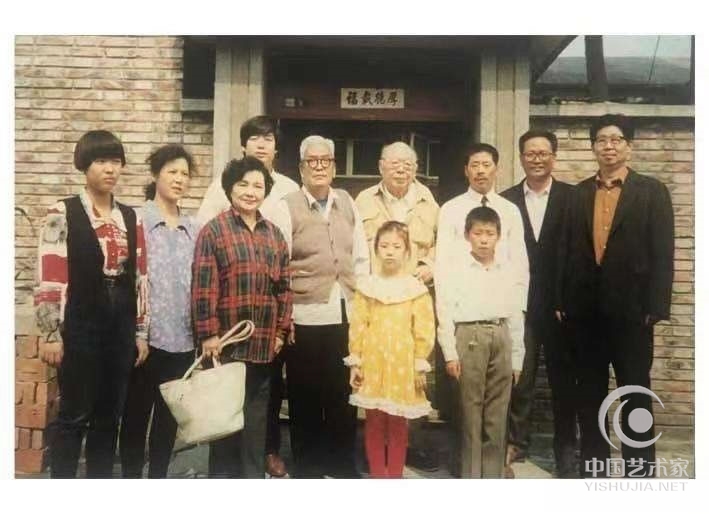

爱新觉罗•溥佐先生与夫人史文秀到津南同陈梅庵先生书画交流(1993)

爱新觉罗•溥佐先生与夫人史文秀到津南同陈梅庵先生书画交流(1993)

父亲是一位热心于公益和慈善事业的人,为朋友慷慨解囊,几十年如一日,义务为群众书写匾额,有求必应,还经常到机关、工厂、部队、学校慰问,献书献画,书写春联。1939年,天津突发洪水,咸水沽一带成为一片汪洋,受洪水的影响造成了房屋倒塌,百姓苦不堪言。四里沽村被洪水围成了一个孤岛,许多乡邻纷纷前来避难。当时父亲把学校腾空,让受灾的老百姓居住,帮助他们渡过难关。当时,父亲的好友戴竹庵先生一家,乘船来找父亲帮忙。父亲把戴先生一家安顿在自己家中,并拿出自己攒下的粮食和衣物帮助老朋友渡过难关。

陈梅庵先生辅导学生(1986)

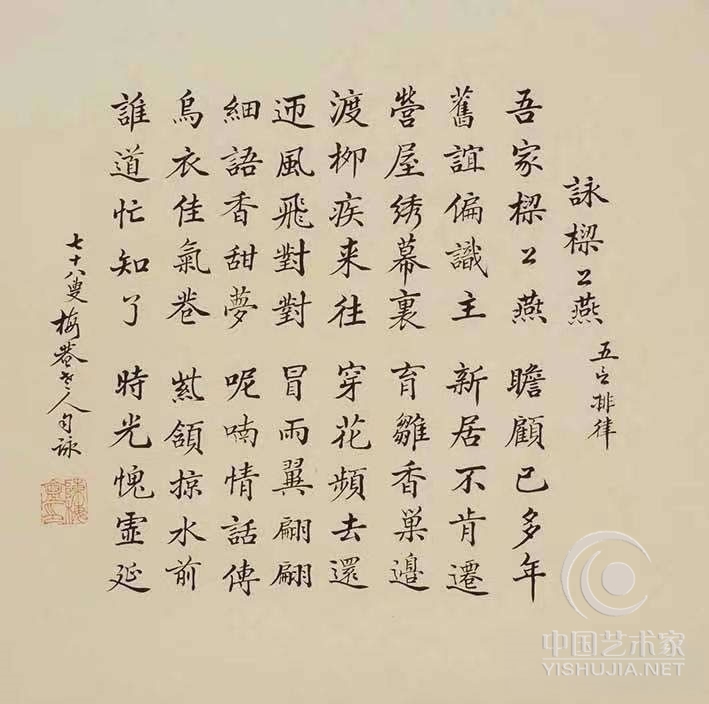

父亲的善心在生活中是处处可见的,有一次,父亲在海河边儿乘船渡河,见到一个顽童手里牵着一只大乌龟在戏耍,这只大乌龟目测有近百年的龟龄,父亲见状前去劝阻顽童,谁知顽童不听,而后父亲又找到他的家长,用身上仅带的钱将乌龟买了下来后放生。当父亲乘船远远离去的时候,大乌龟在水中却久久不肯离去,以示感谢救命之人。父亲在节粮度荒的年代,还曾在屠刀下救了一头怀有牛犊的母牛。还有一次,父亲从小猫的口中救出一只刚刚学会飞的小燕子,经敷药后放飞。每当父亲提起这些往事,他老人家总是教育我们要多做善事,爱护生灵。

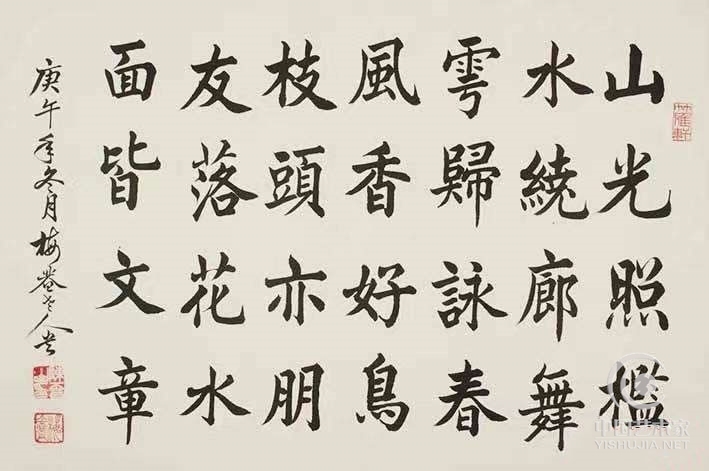

父亲是一位多才多艺的书画教育家、学者。老人家知识渊博,琴棋书画样样精通,对诗词的研究造诣颇深,对于易经也有所了解,还精通音乐如吹箫、弹琴等。在上世纪80年代以后,是父亲创作的高峰期,也是在艺术上的收获季节。从1991年到2001年,先后五次在天津,广州,西安,山东东营、烟台等地举办《陈梅庵三代书画展》,受到当地美术界的关注和欢迎。天津电视台录制的专题片《乔梓联辉》在全国播出后,陈梅庵三代书画世家声播海外,传遍大江南北。

陈梅庵三代合作《松梅图》献给周邓纪念馆(1998年)

1991年6月《陈梅庵三代书画展》首次在天津和平文化宫开展,著名画家、我的恩师孙其峰先生题写展标,时任天津市委副书记、市政协主席刘晋峰同志亲临展馆,观看展览后亲笔题词“书画世家”,博得了在场观众的一片掌声。天津市美协、市书协、天津美术学院、天津画院的领导曹德兆、唐云来、张蒲生、白金以及王麦秆、慕凌飞、赵松涛、霍春阳、于复千等近百人参加了开幕式,此次画展在津门画坛引起了广泛的关注和好评。

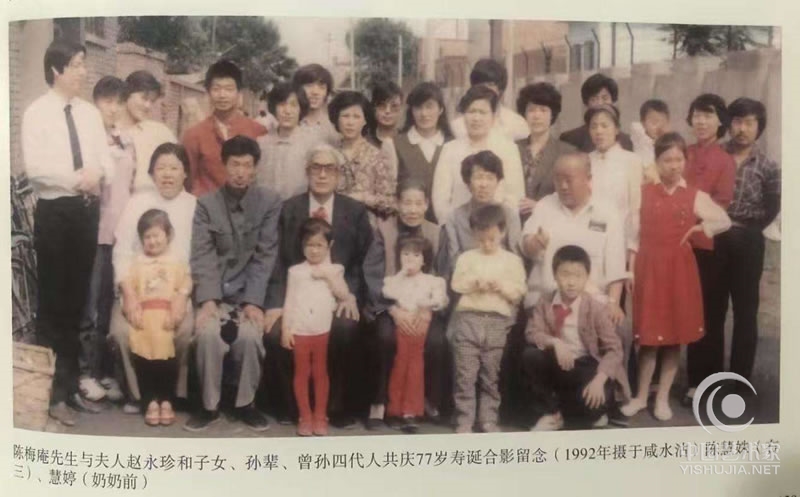

在深切怀念父亲的同时,更加怀念我的母亲赵永珍女士。母亲赵永珍(1917—2008)津南区南马集人,十五岁与父亲陈梅庵先生喜结良缘。几十年如一日尊老爱幼培养了我们兄弟姐妹五人及孙辈。老人家自学文化协助父亲办学,为我们陈家奉献了自己的一生。母亲于2008年1月23日驾鹤西去,她老人家那慈祥的面容永远铭记在我心中。

父亲、母亲平时对我们兄弟姐妹要求十分严格,希望孩子们能够继承前辈的教育事业,做一名光荣的教师。我们兄弟姐妹共五人:只有三姐陈淑兰做了一名公务员,大姐陈淑卿、大哥陈元泰、二姐陈淑云他们都继承了父亲的事业,在基层学校干了一辈子,是我学习的榜样。

哥哥姐姐们的子女及孙辈们也都非常优秀在不同的岗位上取得了卓越的成绩。大姐陈淑卿从1956年在津南柴庄子小学从事教育工作,共有四个子女其孙辈王国媛、王国强在津南从事一线基层教育工作,王国柱在滨海新区工作被授予“大国工匠”荣誉称号。大哥陈元太从1960年一直在津南四沽里小学任教,育有五个子女其中两个公子陈吉彦、陈吉彤为民企高管他们兄弟俩敬业爱岗、丰衣足食。其孙辈陈永伟也在津南做幼教工作;另外两个孙辈陈永环、陈永玮姐弟们分别毕业于天津师大、和天津理工大学现都为金融系统骨干。二姐陈淑云1963年毕业于天津师范学校,在河西灰堆一小工作了近四十年,其两个女儿谢虹、谢华从事医学工作.均取得了娇人的成绩、其中谢虹毕业于上海复旦大学获博士学位,现定居美国传播中华民族文化。谢华还是一位摄影家,手拿相机走遍祖国各地。三姐陈淑兰是一位老知青早年毕业于葛沽中学后在津南水利局工作,其独生女儿刘丽娟毕业于天津教育学院,继承了外祖父的事业现在津南咸水沽四小是一名美术教师。而三姐的外孙女刘君怡毕业于天津科财经大学艺术学院美术专业,现为滨海高新区华苑小外的美术教师,她们母女俩在平凡的岗位上刻苦学习,为培养优秀的学生而努力工作。

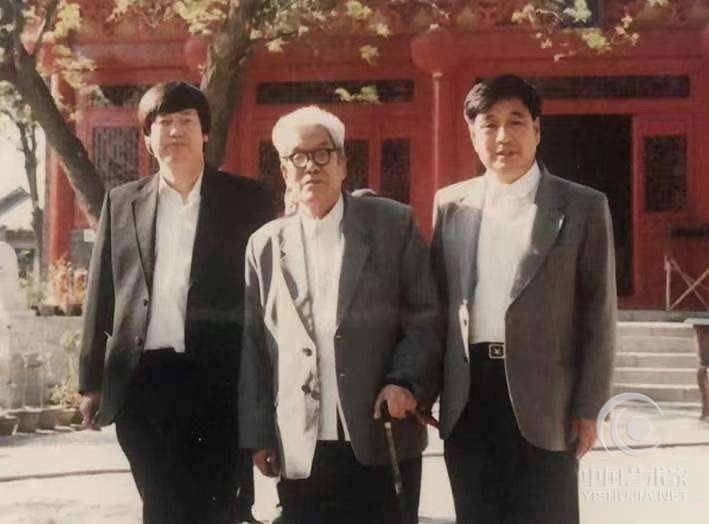

陈梅庵先生父子与周俊鹤在葛沽(1993)

我生于1952年,“文革”时期作为知青,我和三姐陈淑兰回乡当了农民,接受贫下中农再教育。在那段艰苦的日子里,父亲教我学书画、背诗词、学中医药理、背李笠翁韵对等。还是父亲有远见,1974年,天津美术学院恢复招生,为我们这些知青敞开了上学的大门。我是幸运的,终于走进了天津美术学院这座艺术殿堂,成为了天津美院首届花鸟班的一名学生,在著名画家孙其峰、溥佐、夏明远、张蒲生、霍春阳等老师的指导下不断地学习成长。

光阴似箭,一晃40多年过去了。我当初也是圆了父亲的梦想成为了一名老师,在天津师范大学任教多年,为全国各地培养了数以千计的师资力量。在天津师范大学美术与设计学院任教授、硕士生导师,天津师范大学中国画研究所首任所长,中国美术家协会会员,中国工笔画学会会员,天津师范大学书画院院长,河西区政协委员。多次被学校公派到东欧、泰国(孔子学院)、日本东京等地传播中国书画艺术。虽然我已退休多年,但仍发挥余热,带领着我的团队继续传承书画艺术。

我的两个女儿也都是由爷爷奶奶带大的,从小在爷爷的指导下研习书画,耳濡目染对她们都产生了很大的影响,如今她们都已长大成人,大女儿慧姝毕业于天津美术学院获硕士学位,现任教于天津职业大学艺术工程学院、教授、专业学科带头人、中国美协会员、天津美协会员。二女儿慧婷毕业于天津师范大学美术与设计学院获硕士学位,任教于天津师范大学美术与设计学院,天津美协会员,天津青年美协会员。两个女儿都在传承着爷爷的教育事业,努力学习、勤奋工作。

陈元龙与夫人、大嫂、二姐及家人在咸水沽合影留念(2025.3.29)

我和父母一起生活了50多年,老人家养育了我们兄弟姐妹五人,还用毕生的精力关爱着孙辈们。2002年初秋父亲走完了他88年的一生,永远的离开了我们。他老人家给后辈留下的宝贵的精神财富,使我们做儿女的终身难忘。今年清明节前夕,我们全家回津南老家给父母扫墓时还目睹了津南区近年在建设上取得的翻天覆地的变化。宽敞的天津大道两侧,新建的津南新城旧貌换新颜,海河教育园落户津南,现代化高等学府耸立在眼前。想当初,父亲创办学校,教育兴国的百年梦想终于得到了实现,父亲把书画教育的重任交给了我们。我又把接力棒传给了下一代,我相信继承先辈的遗志,传承着文化的根脉,让艺术家风代代相传。

会员登录

会员登录