林风眠早期油画《裸女》。

肖峰留苏时期油画《娃娜大婶》。

倪贻德油画《西湖一角》。

全山石留苏时期油画《女大学生》。

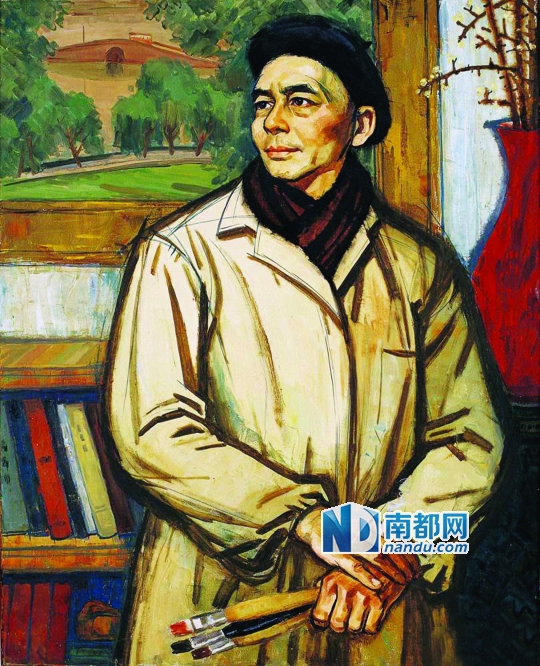

金一德《倪贻德像》。

时代选择它的艺术家。上世纪30年代,中国社会封闭守旧、积贫积弱,林风眠、吴大羽、林文铮等受蔡元培之邀,建立国立艺术院(即中国美术学院前身),以实践“以美育代宗教”的人文理想。中国美术学院油画系群贤云集,人才辈出。从早年的林风眠、吴大羽、方干民、倪贻德、关良,到苏派的肖峰、全山石、王德威、汪诚一,罗派的金一德、徐君萱,再到新潮美术之后的焦小健、黄永砯、王广义、张培力、耿建翌……9月21日,“我们在绘画中:中国油画的国美之路”在中国美术学院美术馆启幕,生动地爬梳出有86年历史的国美油画发展的历程。“国美”油画系的特出之处在于,即便最“红”最“专”的时期,也未放弃其学理探索、先锋诉求和实验精神。

为什么讲求形式个性的“罗训班”设在浙江美院(中国美院前身)?为什么这里没有“伤痕美术”?为什么杭州成为“85新潮”的策源地?这些意味深长的问题,也许都能找到答案。

在中国种下现代主义的种子

留法、留日的两脉贤哲,为国立艺术院播下了现代主义的种子。

1924年春,正在法国巴黎的蔡元培应邀前往斯特拉斯堡主持“中国美术展览会”开幕礼。展览会由林风眠、林文铮、吴大羽等一批留法文艺青年发起,是中国留学生在法举办的首个美术展,轰动一时。

正是这次展会上,蔡元培见到林风眠的大幅油画《摸索》,甚为惊赞。展览过后,蔡元培与夫人亲赴巴黎远郊与林风眠会面,蔡、林之间倾盖如故,遂成莫逆。

1928年初,时任国民政府大学院院长的蔡元培委派林风眠、王代之、林文铮等人前往杭州,在西湖孤山南麓租借“罗苑”等处为校舍,创办中国美院前身国立艺术院。

“国立艺术院的学术起点很高,和北大一样,都是贯彻蔡元培思想自由、兼容并蓄的校训”。中国美术学院油画系教授、年届80岁的金一德告诉南都记者。

此时,留法归来的一批同人成为学校的主干力量。林风眠任校长,蔡元培女婿林文铮任教务长兼西洋美术史教授,李金发任雕塑系主任,刘既漂任图案系主任,李树化任音乐系主任,王化之任学院驻欧代表。当年在“中国美术展会”上展出“新雕刻”的吴大羽,则成为西画系的第一任主任。

“由这样一批人建立起来的学院,是很有活力的。他们从法国带回来的,实际上是现代主义艺术。(当时)在徐悲鸿主持的中央美院,连印象派都是不认的。但这个学校(‘国美’)和中央美院不同,它就是要搞新潮,搞艺术运动,批判一些庸俗的时尚。”金一德说。

“油画的后面包含一种艺术观。油画进到中国以后,不仅是一个画种,还带着一种艺术改造社会的理想,一种艺术教育的理想。所以最早创建这个学校的一代人,大部分都是画油画的。他们背后是一整套的教学体系。”中国美术学院院长许江告诉南都记者。

因为这批老师、画家的信念,以素描为基础的西画教育在中国生根。1930年,国立艺术院更名为杭州艺术专科学校。校内建起小型动物园,供师生写生之用。

在“国美之路”大展上,两张林风眠、赵无极的写实裸女油画首度面世,与大师标志性的画风判然有别。还有一张蔡元培之女蔡威廉的作品,是蔡威廉出嫁前一天为父亲画的油画肖像。蔡威廉从小受欧式教育,在国立艺术院成立时被聘为教授。

“这里面我们看到的是塞尚的结构和作风,再一次印证了国立艺术院在开创的时候,其基本的风格主流是现代主义绘画,而且是有深度的现代主义绘画。”中国美院艺术人文学院副院长、策展人高士明说。

82岁的中国美院前院长肖峰在看完展览后十分激动。肖峰表示,中国美院的油画之路,落实在两位老先生身上。一位是林风眠先生,另一位是倪贻德先生。“国美之路,这些老先生是我们的向导。”肖峰说。

如果林风眠、吴大羽、林文铮等代表了国立艺术院留法的一脉,倪贻德、关良等人则代表了留日的一脉。

倪贻德,杭州人,高中毕业后进入上海美专,师从刘海粟,毕业后留校任教,后去日本进修。1944年,倪贻德履任,彼时杭州艺专已奉教育部令与国立北平艺专合并,改称国立艺术专科学校。次年,国立艺专创建西画画室制,由林风眠、李超士、方干民和倪贻德主持。

“倪贻德和一般的教授不一样。他早年参加‘五四’运动,是组织宣传的干事。文笔很好,他写小说,参加创造社,跟郭沫若、郁达夫都有交情。解放以后,《中国新文学大系》还收了他的作品。”金一德说。

倪贻德曾和庞薰琹一起组建“决澜社”。当时上海流行月份牌,画布景一样的风景画,月份牌式样的人物画,以为这就是西画。中国画则因循守旧,落笔要有出处,毫无创造性。决澜社正是要向沉寂、腐朽的美术界开战。

在金一德家里,还保存着倪贻德所撰《决澜社宣言》手稿。这是倪贻德的夫人刘苇转送给他的。金一德认为,“倪贻德有‘五四’的批判精神,他敢担当,敢批判,我们无法企及。”

“因为刘苇,倪先生被吸收到党内。后来倪先生到重庆,跟周恩来等人有接触。还是周恩来的夫人撮合他们俩结合。”金一德回忆。

留法、留日的两脉贤哲,为国立艺术院播下了现代主义的种子。高士明说:“在国美的先锋之路里,有两条线索。一条是艺术运动社,推动艺术运动,要用艺术来启蒙社会。倪贻德先生是另外一拨人,留日回来,属于决澜社,同时他也是个剧作家、文学家,写小说在当时很有名。这边是艺术革命,另一边则慢慢走向了革命艺术。两条线索,在国美的道路上,始终是纠缠在一起的。”

苏联模式的巨大影响

强调革命现实主义的苏派绘画,从此压倒现代主义,成为油画系经久不衰的教学主流。

解放初期,各地实施军事管制。解放后,倪贻德与刘苇、魏猛克一道作为军代表前来接管国立艺专。

“这件事在学术上也没多大影响,无非这个时候呢,倪先生学习了《延安文艺座谈会上的讲话》,提倡大家画劳动人民,到生活里去。”金一德说。

1949年,贯彻《延安文艺座谈会上的讲话》,要求文艺为工农兵服务。此时刘开渠任国立艺专校长,倪贻德任第一副校长,江丰任第二副校长兼党组书记,庞薰琹任教务长,莫朴任绘画系主任。

《讲话》精神的渗透和贯彻,彻底转变了学校的学术风气。西画系被撤,现代主义倾向受压制。“那时候主要是搞‘年、连、宣’,即年画、连环画、宣传画,是为工农兵服务的。素描要画单线,不用光。因为年画、连环画都是用线的。这次改革是一次政治风暴”。金一德说。潘天寿、吴弗之等国画系的一批老先生,因为既不会画年画,也不会画宣传画,也全部“靠边”。

在这样的形势下,倪贻德于1952年被调往北京的中央美院。因为倪贻德会写文章,后来又调任《美术》杂志编辑部主任。

“倪贻德这个人没有行政领导能力,完全是个做学问的人。讲到学术,他会滔滔不绝。讲行政、布置工作,一点经验都没有。这就是过去的知识分子。”金一德1962年以后做过倪贻德的助手,对1949后校内局势的变幻感受颇深。

1950年,国立艺专改称中央美院华东分院,归华东文化部领导。“当时的风气是很左的。但是江丰、莫朴、王流秋等人,他们都非常正派,没什么私心,也没什么个人欲望。真是为了党的文艺事业,搞改革,搞年、连、宣。”

金一德回忆,“到了1957年左右,一方面因为和华君武等人的上层斗争,一方面正好学校的一些老国画家去反映,说美院连国画都不要了。省委拿这个材料跟毛主席汇报。毛主席说,‘国民党还要国画呢,我们共产党却不要国画了?查一查他们是国民党还是共产党。’这可不得了。江丰、莫朴被划成右派。这两个人是真正的左派,忠心耿耿执行毛主席的指示,结果变成了右派。”

在此之前,即1954年,苏联专家在中央美院创办“马克希莫夫训练班”,进行苏联式的绘画训练。王德威、汪诚一、于长拱、王流秋代表彼时的中央美院华东分院考入“马训班”。

3年后,王德威等人从“马训班”毕业,整个华东分院油画系教学转而模仿苏联模式。这在学术上是决定性的转变。

苏联的教学体系被认为是“是最革命的,最科学的,最完整的一套油画教学体系”,具有极强的排他性。因此,“马训班”回来的老师,成为油画系的主导,而原本校内留法、留日的老师则受到排挤。

“现在看来是很滑稽的,但那时候认为他们(留法、留日老师)不会画油画。因为他们的油画与苏联的油画不一样。苏联的油画可以把人画得很像,很深入,可以画历史画、领袖画。而留法、留日的老师主要是野兽派和表现主义。所以人们认为他们不会画油画。现在看来,他们的画绘画性很强,水平很高。”金一德认为,如今这次展览好像是在为这些非苏派的老先生“平反”。

肖峰参加新四军后从事抗日革命文艺工作。1950年入杭州国立艺专就读,受教于林风眠、潘天寿、黄宾虹、莫朴诸大师。1983年起任浙江美院(中国美院)院长,在任长达13年之久。

根据肖峰回忆,林风眠的晚年,“在台湾历史博馆举办完画展之后,他把那些参展的油画抬出来给我们看。他说,你看,1958年‘大跃进’的时候,我一方面画的是农村新生活,一方面考虑如何把它和现代艺术结合起来,用现代主义的手法来画。以前我不敢说,但现在可以说清楚。不要以为我们搞艺术的人是没有思想的。”这席话给肖峰很大触动。

1953年,全山石、肖峰以优异的成绩,被派往北京留苏预备班学习,后赴苏联列宁格勒列宾美术学院留学。1958年,中央美院华东分院改名浙江美术学院,两年后,全山石、肖峰回校,成为苏联教学体系最正统的代表。

“去年刚刚在中国美术馆做过一个‘留学在苏联’的展览,当时开门见山,左右两个‘门神’,就是全山石先生和肖峰先生两位。他们代表了中国苏派艺术的最高成就。”高士明告诉南都记者。

金一德也对全山石的艺术颇为欣赏:“即便在苏联的学生里,他也是拔尖的。他拿了一个红的文凭,在苏联的时候就已经是艺术家了。”

全山石、肖峰学成归来,苏联的教学体系日趋完整,强调革命现实主义的苏派绘画,从此压倒林风眠、倪贻德倡导的现代主义,成为油画系经久不衰的教学主流。

“罗训班”、赵无极训练班

“苏联培训出来的学生,抽掉了两根筋,个性和创造性,所以他站不起来。”

苏联专家的训练班在中央美院,罗马尼亚专家训练班则设在浙美。根据中国和罗马尼亚的文化协定,埃乌琴·博巴应文化部邀请,于1960-1962年间在浙江美术学院举办油画训练班。博巴是罗马尼亚著名的油画家、版画家和美术教育家。

博巴的艺术观念与苏联专家迥异。作为博巴训练班的学员,金一德回忆说:“他一来就跟我们讲:你们不要机械地照搬欧洲的东西,你们中国的艺术很伟大。他看到潘天寿他们的画,看到我们的书法,觉得很惊奇。书法的艺术,在他看来就是线条的艺术。他觉得这个线条很美,很自由。所以他的观念是,希望我们学了油画以后,要跟中国民族艺术结合起来,保留自己的东西。”

“罗训班”的学员从全国青年教师和高班学生里选拔,每个学校选拔一到两个。除了广州美院没有选派之外,中央美院选拔了一人,天津美院两人,西安美院两人,四川美院两人……浙美则有金一德、周和正、陈达青、陈天龙、徐君萱等五人入选。

在当时偏重苏联绘画的领导眼里,博巴的艺术“有形式主义倾向”,所以即便在浙美,博巴的学说也一直处于封锁状态。“罗训班”是全封闭教学,既不让学生参观,也不对外界开放,还派苏派的老师前来指导。

“开始,这里边有很多高班学生。他们也不理解博巴的一套,也希望留苏的老师来教他们。学了半年以后,大家发现博巴很有道理。他的素描教学,是从研究到表现。苏联以反映论为基础,某个对象,画到最后画得很像,是全因素的素描。而博巴在研究的基础上,要求简练、概括地表现对象,而且要有感情,有力量。这实际上调动了个人的个性特征。这种训练,学生逐渐理解以后,慢慢跟着博巴学进去。”金一德说。

虽然领导不加青睐,博巴却与浙美国画系潘天寿等一批老先生,以及以倪贻德为代表的留法、留日派的老师互相欣赏。“博巴看了潘天寿的画,通过翻译说,潘天寿是大师。有一次开会,我和潘天寿坐在同一个车里。我跟他说,潘先生,博巴说你是大师。他笑起来,拍了我一下。”金一德回忆道,“潘天寿知道自己的高度。”

博巴的艺术观,首倡民族性,这是苏派所缺乏的。苏派画家向来认为,苏联绘画是世界上最伟大的绘画。其次,需在研究对象的基础上进行有表现力的转换。这两点后来成为浙美油画系的一种隐性的学术思想。

然而,在苏派一统天下的时代,这样的形式和观念是不合时宜的。浙美的党委书记曾将金一德等人叫去,劝他们不要搞博巴那一套,不符合国情。

“所以我们上博巴训练班的五个人,一个人调走了,一个人死掉了,后来有三个人,最后只有徐君萱和跟我两个人留在系里。”金一德说。

另一个对中国美院油画系的学术构建起重要影响的,是赵无极训练班。

赵无极1934年考入国立艺术院高中部,是林风眠的得意门生。1985年,赵无极从法国回来办学习班,并不教抽象画,而是讲素描、教写生。

赵无极训练班的学员也从全国选拔,有尚扬、许江、孙景刚、章晓明、腾英、吴小昌、欧洋……以及浙美油画系81届毕业班全体学生共28人。训练班历时1个月,赵无极讲授油画及炭笔素描课程,赵无极夫人弗朗索瓦讲授现代艺术史和博物馆学。弗朗索瓦还给大家的写生课当模特儿。

“赵无极很聪明。他的训练方式、观察方式,都是要你松开来。画东西,准确性是基础,但是在表现的时候,应该有个人的心情、个人的选择。我把什么作为重点?我要强调什么东西?我要想表现朦胧、还是表现力量?同样一个人体,因为个人的感受不一样,都可以画得不一样。”金一德说。

“苏联的教学不强调个性,不强调创造性,它只强调你准确地表现。讲得厉害点,我觉得苏联培训出来的学生,抽掉了两根筋,个性和创造性,所以他站不起来。赵无极来了,让大家的思路打开了,表现的手法也丰富起来。”金一德说。

77届与85新潮

这一年毕业创作自然与众不同。形式上不拘一格,主题也挣脱了桎梏。

经历“文革”后,77届是粉碎“四人帮”后油画系第一届招生。主持老师为王流秋,学生则有焦小健、黄永砯、林琳、潘一航、徐进、尹呈忠、查立等。

王流秋80年代创建油画系第一工作室时,是金一德的领导。“这个人艺术天分很高。他后来的画,有一点接近关良,很自由了。”金一德说。

至于学生,77届里名声最大的是黄永砯。85新潮时黄永砯在厦门掀起“厦门达达”,后来代表法国参加威尼斯双年展,影响甚巨。另一位叫做林琳的,画风具有残酷的表现主义色彩。在“中国油画的国美之路”展览上,高士明对他的作品倍加推崇。可惜此人性格古怪,不仅在浙美被勒令退学,到美国以后,在黑人区被黑人一枪打死。

这一届学生已有了改革的苗头,对大一统的苏派教学不满,要学印象派,要求语言多样化,对语言本体有所反思和自觉。80年代初全国流行伤痕美术,浙美偏偏没有跟风。“77届有一个人画伤痕美术,是被大家鄙视的。我们现在经常追问,为什么浙江美院没有伤痕美术?原因很简单,马克思有一句话,‘批判的武器不如武器的批判。’”高士明说。

展览里,有黄永砯1987年的油画作品《1980年临摹的油画,1987年12月1日在洗衣机里搅拌了5分钟》。高士明介绍道,“此时绘画的技法、表现、形式、风格这一切,对他来讲都已是‘小世界里的纷争’。他真正关心的是,是什么把艺术变成艺术,而把其他的排除在外。‘达达’的意志在他还是本科生的时候就已萌生了。”

金一德亦认为,假使这一届学生能够抓住机会,爆发出来,新潮美术就要提前四年。

但这批学生毕业时,正好遇上“清除精神污染”。学校对毕业生很不满意,认为他们写实功底弱,还画抽象画。于是他们分配得非常差。后来这些人有的做了金融,有的去搞装修,也跟毕业分配不如意有关。

然而四年之后,油画系81届的毕业展,却成为全国新潮美术的导火索。当时浙美油画系有三个工作室,第一工作室王流秋挂帅,金一德、徐君萱教授罗派体系。第二工作室莫朴领导,执教者是“马训班”出来的汪诚一等。第三工作室则是苏派教学,由全山石主持。正赶上1985年,第三工作室的老师都派到外国,所以三个工作室合而为一,由金一德、郑胜天代为教导。

“我素来反对单一化,要求艺术有个性,有创造性。郑胜天从美国回来,他的观念和我非常一致,而且他比我开放。”金一德说。

在金一德和郑胜天的鼓励下,学生们抛弃了工厂、农村等不熟悉、无体会的主题,各自挖掘生命感悟和技艺优长。金一德要求学生把创作想法画成草稿,他和郑胜天二人进行挑选,挑出“有苗头的东西”,再完善成毕业创作。“反正尽量给他们自由。”

如此一来,这一年毕业创作自然与众不同。形式上不拘一格,主题也挣脱了桎梏。为此,学校专门组织了一次答辩,讨论这次毕业创作不好的倾向。

关于这次答辩,高士明觉得非常“神奇”:“在我们档案室里,找到了极其完备的答辩纪要。我们都是教书的,答辩纪要看了不少,但那一份,连哈哈大笑,连底下有人说话、插言都记得清清楚楚,是一个完整的剧本。”

也因了这次答辩,《美术》杂志专门派一个团队下来采访,做了一个专题,叫《发生在浙江美院的一场辩论》,同时,将这一届的毕业创作几乎全部刊发。

《美术》杂志的报道很快形成全国性的影响。随之而来的,是张培力、耿建翌、宋陵等人的“85新空间展”,黄永砯的“厦门达达”,王广义的“北方理性”……新潮美术的星星之火迅速在全国点燃。

金一德说:“罗马尼亚训练班的影响,本来是隐形的。在85新潮这一年,变成显性的了。因为我带了毕业班的创作,也正好这个潮头上来,学生要求多样化、个性化。三个工作室并起来有十多人,后来成为新潮画家的,还是我们工作室的刘大鸿、魏光庆、耿建翌等。还有比他们高一届的张培力、王广义……”

后来张培力曾对金一德讲:“金老师,选你们工作室的学生,本身就不喜欢苏联工作室,而且比较有个性。”苏联工作室的毕业生可以留校,可以参加全国美展,是主流。但他们就是不喜欢,天然叛逆。

尾声

1993年,浙江美院更名为中国美术学院。同年著名旅法画家司徒立来校讲学,带来了具象表现主义。

“具象表现主义实际上是有它的国际盟军的,即巴黎具表群体,既有画家,也有摄影家,最有名的就是布列松。布列松也是我们学校最体面的客座教授。90年代初,以美国为主导的当代艺术正遭遇危机。1995年威尼斯双年展的总策展人让·克莱尔推动了一个潮流,拎出一批巴黎的画家,他们本来就在一块写生,一块画画。在一个很复杂的当代艺术的时代里,他们还相信绘画,相信我们日常的视觉。”高士明说。

具象表现主义的引入,接续了国美重视学理、注重哲思的学术特色。从林风眠那一代人开始,艺术家就不是单纯的匠人,而是思想家、哲学家、社会运动家。

许江表示:“国立艺术院建院一代人,其最大的特点正是强调理论与艺行的兼修,强调艺理砥砺中的实干精神,由此酿造了国立艺术院的‘理论热’”。

1998年,国美设立具象表现主义硕士生专业。2002年,设立“绘画实践与理论研究”博士点。

“思想、理论性研究和创作并行不悖,他们探索的是,写字的手和画画的手,怎样能粘合在一起,让它们互相促进而不是互相抵消。”高士明说。

专访中国美术学院院长许江

图像泛滥的时代,我们在绘画中

南都:国立艺术院是当时第一所现代美术学校吗?对油画的引进有什么意义?

许江:国立艺术院是中国第一所国家办的艺术学院。当时除了一些私立、民办的学校以外,没有其他学校。当时学校主要的力量是油画的教师。林风眠先生、吴大羽先生、方干民先生,都是优秀的油画家。

为什么到今天都有人说,油画是外来的?因为油画的后面包含着一种艺术观。这种艺术史观和中国原有的艺术史观十分不同。所以进到中国以后,它不仅是一个画种,它的后面还带有一种艺术改造社会的理想,有一种艺术教育的理想。所以最早创建这个学校的一代人,大部分都是画油画的。他们背后是一整套的教学体系。而这一代的油画家,还不仅仅是坚守国外的教学体系,他们始终注意到,如何将油画教学与中国的国情融合在一起。所以我们建校时候提出来的口号,是“整理中国艺术,介绍西方艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”。它就是这么新。油画家在中国,历来代表着一种宽广的视野,代表一种博大的艺术胸怀,艺术改造社会、服务社会的胸怀,一种大美育的胸怀。

南都:你怎么为这次展览的主题“我们在绘画中”释义?

许江:和主题相关的有三句话。第一句,“在媒体不断翻新的时代,我们在绘画中”。现在大家用手机就可以拍照了,它比画画方便得多、生动得多,为什么还要画?

第二句,“在感受力的时代,我们在绘画中”。我们拿着手机,好像什么都能拍。但事实上,看到的只是浅表。对于内在的东西,我们已经看不见了。我们去一个很漂亮的地方,赶紧拍照,拍完照回家。而在表象后面的大自然的运行,天体的运行,以及我们人在日升日落当中看到的生老病死,盛衰兴亡的生命现象,反而视而不见了。我们老是用手机、用IPA D拍,拍完以后在屏幕上看。在屏幕上看是玻璃质感,可是我们这个世界,并不是玻璃的质感。油画的质感是非常生动的,有很多粗糙的、令人心疼的质感。所以我说,这是感受力式微的时代。

最后一句,“图像泛滥的时代,我们在绘画中”。图像太多了,大家拿着手机、相机都拍我,但是到底我说了什么,他们不知道。关键的不是要把我拍下来,而是要听到我的声音。图像泛滥,但是图像的力量却并没有增强。全国美展有600多张大油画,但是真正撞击我们心灵的油画有没有?

油画画一个对象,不是一下就画准了。画一个瓶子,一画画高了,抹掉,再画低了,又抹掉,在无数次的纠正后,不断地趋向于一种准确,这样一个人和对象世界同在的过程,是绘画最生动的过程。油画的一笔一划中,你还可以把自己的感情画进去。通过绘画,我们能看到以前看不到的东西。

所有的这些,都构成了我们这个时代绘画面临的环境。这个展览代表了国美对于绘画的信念,并重建绘画在今天和生活、和大众的关系。

采写:黄茜

会员登录

会员登录